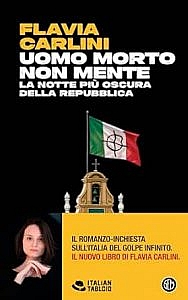

“Uomo morto non mente”, il colpo di Stato fallito (?) del 1970 nel romanzo-inchiesta di Flavia Carlini

Se volete comprendere il presente bisogna studiare il passato. Una massima che spesso sentiamo proferire come un mantra e che nel caso di “Uomo morto non mente” di Flavia Carlini assume un carattere di verità brutale ed evidente.

Se volete comprendere il presente bisogna studiare il passato. Una massima che spesso sentiamo proferire come un mantra e che nel caso di “Uomo morto non mente” di Flavia Carlini assume un carattere di verità brutale ed evidente.

Si perché il suo romanzo-inchiesta non solo ripercorre con un ritmo serrato le vicende storiche del colpo di Stato del 1970, ma lo fa rendendo attuale quel clima, o meglio, suggerendo fin dalle prime pagine che esiste una continuità, una sorta di dna politico nel nostro Paese, finalizzato a mantenere in piedi uno status quo gattopardesco dove i vari poteri non si fanno mai veramente la guerra ma tendono a mantenere un equilibrio dinamico a costo di qualche sacrificio.

Questa operazione di parallelismo storico-sociale viene portato alla luce analizzando le relazioni tra i diversi poteri attraverso i personaggi, alcuni di fantasia (ma non troppo) altri storici, i loro profili psicologici intrisi di una nostalgia per il ventennio fascista e le risultanze di indagini e ricerche che collocano personaggi ed eventi inchiodando qualsiasi chiave interpretativa.

La scelta poi di variare la narrazione alternando il racconto alle pagine secche e concise dell’interrogatorio, ha un grande effetto sul lettore soprattutto nel rapporto con il protagonista.

Amodio infatti viene percepito in tutta la sua fermezza strategica e valoriale nelle pagine che riportano le domande della Corte d’Assise d’Appello di Roma e le sue risposte. Nessun cedimento, nessuno spiraglio lasciato aperto perché si potesse scavare nelle pieghe della sua militanza e tramite esse arrivare in profondità. Tutt’altra figura emerge invece dalle pagine del racconto in cui il protagonista si mostra nella sua fragilità vivendo l’ascesa dalla protesta per Reggio capoluogo passando per il coinvolgimento operativo al fianco del comandante Junio Valerio Borghese e del Fronte Nazionale per finire alla delusione, allo svuotamento emotivo successivo alla disfatta che lo riporta alla cruda realtà: lui come il padre, per motivi diversi e da posizioni diverse, non sono stati altro che pedine di un disegno più grande, nel quale sono stati disposti a perdere tutto per sentirsi parte di qualcosa che non li avrebbe mai comunque appagati pienamente, semmai tenuti sulla corda per tutta la vita o usati e gettati in un vicolo della storia.

Per lo stile narrativo e per la capacità di descrivere situazioni e atmosfere “Uomo morto non mente” potrebbe sfociare tranquillamente in una serie tv, ma a prescindere da questa migrazione, dovrebbe essere portato nelle scuole non per diffondere una cultura antifascita o di sinistra ma anche solo per testimoniare la necessità di guardare alla realtà con profondità e angolazioni differenti.